Die Werkbeschreibung

Das geplante Buch greift neben öffentlich zugänglichen Quellen auch auf bisher unerschlossene Quellen zurück, die hauptsächlich aus dem Innenleben von Unternehmen stammen. Es orientiert sich an den Produktionsfaktoren Arbeit, Boden, Kapital und Wissen und ist in drei grosse Teile gegliedert, die unabhängig voneinander gelesen werden können. Jeder Teil beginnt mit einem statistischen Abschnitt, der die wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in Biel über einen längeren Zeitraum hinweg aufzeigt.

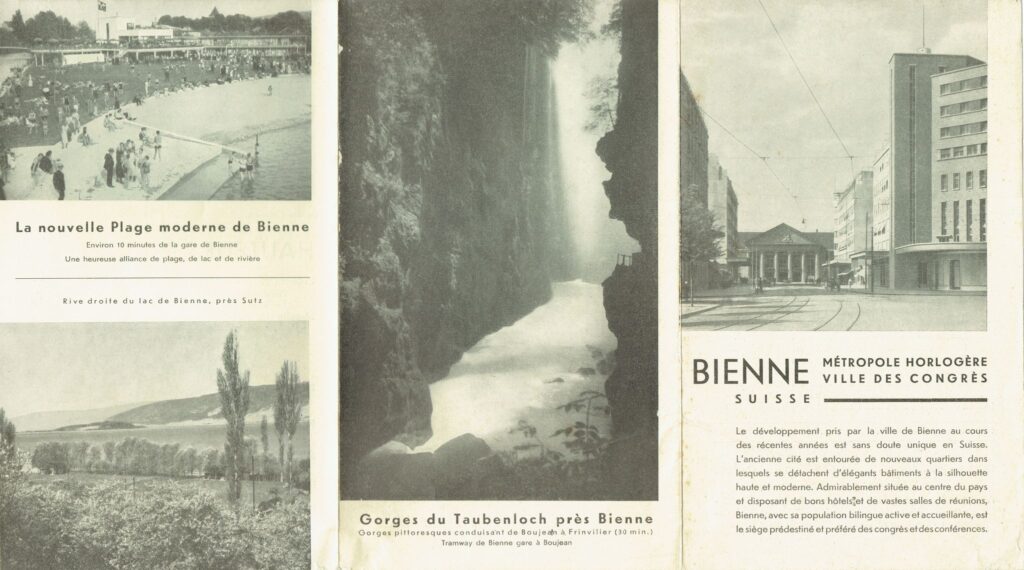

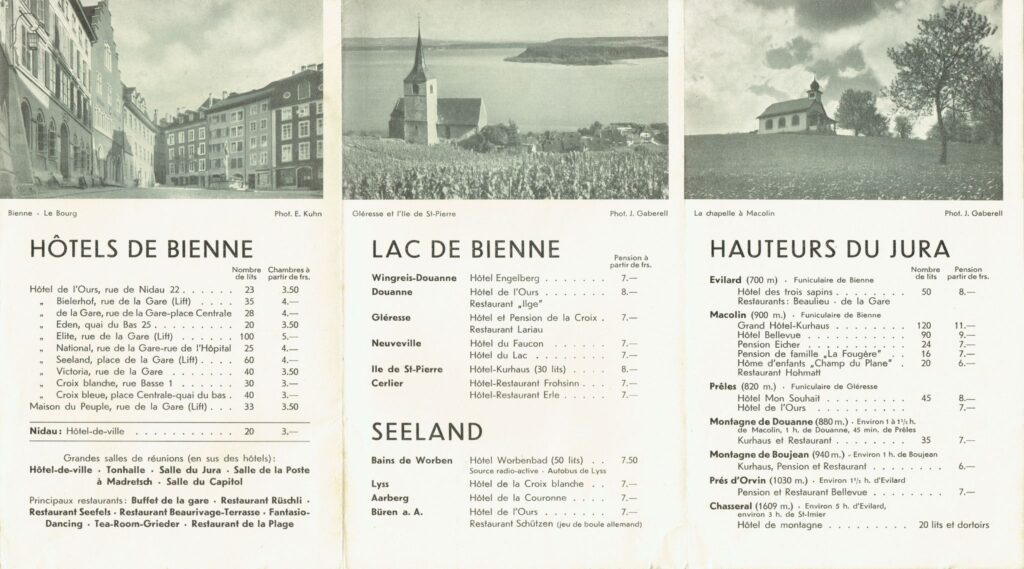

Postkarte aus dem Jahr 1907.

Sammlung Sikey.

Der Inhalt

Einleitung

- Wirtschaftslage und Bevölkerungswachstum

- Veränderungen in der Bevölkerung: Geburtenrate, Sterblichkeit, Migration

- Mobilität und neue ökologische Herausforderungen

- Lebensbedingungen

- Entwicklung der Beschäftigungsstruktur

- Von der Heimwerkstatt zur Manufaktur

- Von der Manufaktur zur Fabrik

- Handel, Kultur, Tourismus und Freizeit

- Die Metropole und die Finanzen

- Steuern und Entwicklung

- Aufschwung der Berufsbildung

- Wirtschaftsförderung

Schlussfolgerungen

Der erste Teil (Die Entstehung einer regionalen Industriemetropole) konzentriert sich auf das Bevölkerungswachstum und damit auf den Produktionsfaktor Arbeit. Anhand der Volkszählungen werden einerseits die Phasen des Bevölkerungswachstums in Verbindung mit der Entwicklung der regionalen Wirtschaftskonjunktur gebracht. Anderseits werden diese Zahlen in Beziehung gesetzt zu den grossen Veränderungen in der Bevölkerung (Entwicklung der Geburten- und Sterberate sowie der Migrationen). Das Wachstum zwischen 1850 und 1939 setzte sich auch in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg fort. Im Unterschied zu anderen Schweizer Städten ähnlicher Grösse ist Biel aber durch ein frühes Bevölkerungswachstum gekennzeichnet. Zwar begann damals die Geburtenzahl in Biel rückläufig zu werden, aber mehr und mehr konnte dieser Rückgang kompensiert werden durch eine Zunahme der Arbeitskräfte, die von ausserhalb nach Biel kamen. Damit begann eine erste Phase des Bieler Multikulturalismus, die auch zu einer neuen Verteilung der beiden traditionellen Sprachen der Stadt, Deutsch und Französisch, führte.

Die steigende Einwohnerzahl verändert die Stadtmorphologie grundlegend und führt zu einer Zersiedelung, die neue Bedürfnisse induziert, insbesondere im Hinblick auf die Mobilität. Dies ist das Ende der fussläufigen Stadt und der Beginn einer Expansionsphase des öffentlichen Nah-

verkehrs und der Fahrradnutzung, bevor die motorisierte individuelle Mobilität ab dem 20. Jahrhundert entsteht. Die Anforderungen an die Raumplanung beginnen ab dem 19. Jahrhundert anspruchsvoll zu werden und sind es bis zum heutigen Tag geblieben. Seit den 1970er Jahren werden sie immer stärker mit neuen Herausforderungen verknüpft, insbesondere mit der Ökologie.

Das 19. Jahrhundert zeichnet sich durch eine langsame Verbesserung der Lebensbedingungen in der Stadt aus. Der städtische Raum entwickelt sich in Richtung neuer Hygiene- und Komfortstandards, die durch die Installation technischer Netze (Wasser- und Gasversorgung sowie elektrische Beleuchtung) unterstützt werden und damit auch die Wohnungen erreichen. Die Verbesserung der Lebensbedingungen in Biel schloss starke soziale Spannungen nicht aus, die sich an den Wahlurnen entluden, insbesondere mit dem Aufkommen des «Roten Biel» im Jahr 1921.

1967: Zwei Epochen nebeneinander auf beiden Seiten der Zentral-

strasse. Das 1966 fertiggestellte Kongresshaus und das 1862 erbaute Gaswerk. Fotografie Comet Photo AG (Zürich).

ETH-Fonds. Frei von Rechten Dritter.

Luftaufnahme von Biel im Jahr 1970. Die SBB-Lagerhäuser und die Uhrenfabrik Omega, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts an der Jakob-Stämpfli-Strasse angesiedelt ist. Fotografie Comet Photo AG (Zürich). ETH-Fonds. Frei von Rechten Dritter.

Modernisierung und Stadterweiterung während der Zeit des «Roten Biels». Der neue Bahnhof und das Bahnhofsviertel im Jahr 1927. Fotografie von Walter Mittelholzer. ETH-Fonds. Frei von Rechten.

ETH-Fonds. Frei von Rechten Dritter.

Symbole des Erfolgs der Bieler Uhrenindustrie. Die Gebäude der Manufakturen Gruen und Aegler, die Hans Wilsdorf, den Gründer von Rolex, mit Uhrwerken beliefern. Zwischen 1918 und 1937. Fotografie von Walter Mittelholzer. ETH-Fonds. Frei von Rechten Dritter.

Die Seifen- und Waschmittelfabrik der Gebrüder Schnyder in Madretsch um 1930. Eine heute nicht mehr existierende Industrie, die zwischen 1868 und 1991 in Betrieb war. Fotografie von Walter Mittelholzer. ETH-Fonds. Frei von Rechten Dritter.

Die Uhrenfabrik Selza an der Falkenstrasse 28 im Jahr 1952. Fotografie Comet Photo AG (Zürich). ETH-Fonds. Frei von Rechten.

Der zweite Teil (Die Entwicklung der Wirtschaftsstruktur) befasst sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Im Laufe der Zeit kam es zu einem Rückgang der landwirtschaftlichen Aktivitäten, die bis ins erste Viertel des 20. Jahrhunderts noch stark vertreten waren, und zu einer Verlagerung zur Industrie. In einer langfristigen Perspektive sind die letzten Jahrzehnte von einer Tertiärisierung der Wirtschaft geprägt, der sich auch Biel und die Region nicht entziehen konnten.

Mit Erkenntnissen aus verschiedenen Unternehmensarchiven zeichnet dieser Teil die Entstehung einer «Industriestadt» im 19. Jahrhundert nach, die sich an der Mikrotechnik und der Uhrenindustrie orientierte. Wie gelangten die Unternehmen der Branche an die Finanzierung, wie entwickelte sich die Arbeit von der Heimarbeit in kleinen Dachateliers zu den Manufakturen.

Die Reduktion der Stadt Biel und ihrer Region Wirtschaft auf einige Schlüsselsektoren, die heute sichtbar sind und sich um die Präzisions-

elektronik gruppieren, wird der Wirtschaftsregion nicht gerecht und bietet kein vollständiges Bild der lokalen Wirtschaft. Unter Verwendung von Unternehmensarchiven und weiterer Dokumente (Betriebszählungen, Fabrikstatistiken, Schweizer Handelsregister, Indikatoren der Schweizer Uhrenindustrie) analysiert dieses Buch sämtliche Wirtschaftssektoren der Stadt, von denen einige heute nicht mehr existieren, und versucht, eine Demografie der lokalen und regionalen Unternehmen zu erstellen. Ein Beispiel ist der Automobilbau, der zwischen 1935 und 1975 mit der Automobilproduktion von General Motors seine Blütezeit erlebte. Oder, ein weiter zurückliegendes Beispiel, der Drahtzug, der bis Mitte der 1990er Jahre Bestand hatte. Es handelt sich hierbei um bekannte Wirtschaftszweige, die jedoch Auswirkungen auf andere Bereiche der lokalen Wirtschaft hatten und noch systematisiert werden müssen.

Darüber hinaus lebt eine Stadt und ihre Region auch von ihren Geschäften und lokalen Aktivitäten. Die Kultur spielt dabei eine zentrale Rolle (Theater, Museen, Ausstellungen). Der Tourismus, der Sport und die Freizeitaktivitäten bringen Beschäftigung, Wertschöpfung und auch ein gutes Image.

Dokument Sammlung Sikey

Im dritten Teil (Wirtschaft und Politik) werden die Verbindungen zwischen Politik und Wirtschaft aufgezeigt. Er beschreibt die Rolle der politischen Behörden bei der Förderung und Unterstützung der Wirtschaft, d.h. bei der Verbesserung der «Rahmenbedingungen». Die Ansiedlung von Uhrmacherwerkstätten, die hauptsächlich aus den Jurabergen stammten, war ein erklärtes Ziel der lokalen Behörden im Jahr 1843, um die Diversifizierung des industriellen Gefüges zu fördern, das durch den Niedergang der Indiennemanufakturen (Bedrucken von Baumwollstoffen) in Mitleidenschaft gezogen worden war. Die Versorgung der Unternehmen mit Energie (Wasserkraft, Kohlegas, später Elektrizität) zu niedrigen Kosten wird ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Unternehmen verbessern. Die Gründung einer Uhrmacherschule im Jahr 1873 – heute Teil der Technischen Fachschule Biel – , mit der die Ausbildung und technische Innovation unterstützt wurde, war eine koordinierte Reaktion der Uhrmacher-

elite und der lokalen Behörden auf die Bedrohung durch die maschinell hergestellten Uhren aus Amerika. 1935, mitten in der Wirtschaftskrise, war die Ansiedlung von General Motors das Ergebnis einer sehr aktiven Förderpolitik der städtischen Behörden, insbesondere des Bieler Stadtpräsidenten Guido Müller.

Dies sind nur einige Beispiele günstiger Rahmenbedingungen für Unternehmen, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs zwischen den Regionen des Landes noch verstärkt haben und heute auf Sektoren mit sehr hoher Wertschöpfung ausgerichtet sind.

Besonders wichtig war die Ansiedlung des Bundesamtes für Kommunikation im Jahr 1992 und der damit zusammenhängenden Unternehm-ungen der Kommunikationsbranche. Langfristig zeigt die Analyse der Finanzstruktur, dass die Finanzierungsquellen für öffentliche Massnahmen diversifiziert wurden, aber auch die Interventionsbereiche, die sich auf alle Aspekte des Alltags der Stadtbewohner ausdehnen. Dazu gehört auch die Unterstützung der Industrie durch verschiedene Formen.

Der Dialog zwischen Wirtschaft und Politik führt seit jeher zu leidenschaftlichen Diskussionen. Das ist auch richtig so. Sie haben ihre Spuren in der Lokalpresse oder in den Debatten der lokalen politischen Behörden hinterlassen. Auch diese sollen in diesem Buch wieder zum Vorschein kommen. Es ist die Aufgabe der Politik, gute Rahmenbedingungen und Impulse auch für die wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen und es obliegt der Wirtschaft mit ihren Aktivitäten dafür zu sorgen, dass sich der Wohlstand der Bevölkerung nachhaltig verbessert. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bemühten sich die Behörden der Stadt Biel, wie die anderer Schweizer Städte, alles zu unternehmen, um zu verhindern, dass sich in unserem Land das Modell der damals verpönten englischen Industriestädte durchsetzte. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts setzen sich die städtischen und regionalen Behörden, mit einer ehrgeizigen Umwelt- und Energiepolitik dafür ein, die negativen Effekte der Wirtschaftstätigkeit zu minimieren.

Dufourstrasse, 1904.

Fotografie Sammlung Sikey.

Biel während der Landesausstellung 2002 (Expo.02). Swissair Photo AG. Sammlung ETH. Frei von jeglichen Rechten.

Das Bild einer ehrgeizigen Wirtschaftsförderung. Der Bieler Stadtpräsident Guido Müller (links) und der Direktor von General Motors in Biel, P.-R. Buergin, bei einem Essen, das GM den Bieler Stadtbehörden am 17. Juni 1947 spendierte. Fotografie Sammlung Sikey.